I.ENOMOTOデザイナー榎本郁也氏ロングインタビュー〈中編〉:構造や寸法へのこだわり〜工場との関係性

ミリ単位の寸法に宿る独自の美学。榎本さんが語る「建築的思考」や製造技術との対話、そして工場との関係性には、I.ENOMOTOがなぜ唯一無二の存在であるかのヒントが詰まっています。

0.1ミリ単位にこだわる理由

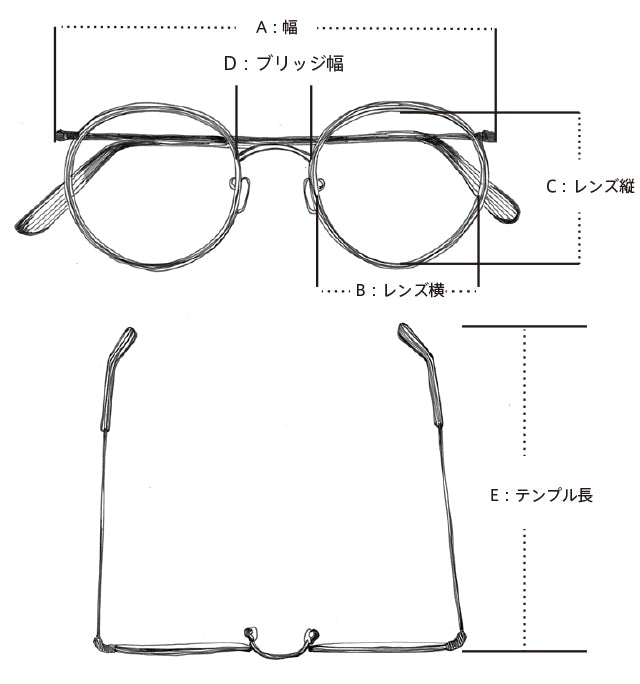

田代:I.ENOMOTO の眼鏡はサイズを 0.1 ミリ単位まで細かく設計してますよね。他ではあまり見ない精度だと思うんですけど、依頼した場合の工場側の反応はどうなんですか?

榎本:うちの場合は CNC のマシニング加工だから、0.1 ミリくらいなら全然対応できるよ。でもさすがに 0.01 ミリ単位になると嫌がられるかな(笑)。できなくはないけど、加工の後に手作業の工程も入るから、多少の誤差は出ちゃうんだよね。時計みたいに 0.001 ミリ単位で作れるものと違って、眼鏡は工程も仕上げ方も全然違うから。

田代:なるほど。一般的に眼鏡のサイズは 1 ミリ単位が多いですよね。でも榎本さんは 0.1 ミリ単位にこだわってる。その意識ってどこから来てらっしゃるんでしょうか。

榎本:僕は自分が手で描いたラインをそのままスキャンして、そこから数値化していくんだよね。一般的な眼鏡って「46-24」とか定番のサイズが決まってて、その枠の中で設計することが多い。でもそれに合わせちゃうと、もう誰かがすでに通ったラインになっちゃうから。

あえて自分が手で描いた寸法に忠実にやることで、結果的に 0.1 ミリ単位の数字になることが多い。別に「0.1 ミリにこだわろう」って思ってるわけじゃなくて、自分が描いたものに正直に作っていくと自然とそうなるんだ。

田代:確かに、そのちょっとした違いがデザインの幅を広げてくれますよね。

榎本:ほんのわずかな差なんだけど、やってる本人としてはそこがすごく大事な部分。だって「46-24」って決めた瞬間に膨大なブランドがその中でやってるわけだから、そこを 45.6 とかにすることで微妙な違和感や個性が出てくる。細かいけどそういうところをちゃんと出していきたいんだよね。

建築的な思考と構造としての眼鏡

田代:眼鏡以外の分野で、たとえばプロダクトデザインや建築だと、そういう0.1ミリ単位の寸法への意識って普通にありますよね。ルッテンの note にお話しされていた「建築的な思考」にもつながるのかなと。

榎本:眼鏡ってひとつの建築物みたいなものだと思ってる。部品を組み合わせた構造体として、ちゃんと顔に乗らなきゃいけないしね。

「建築的」っていうとちょっと大げさに聞こえるかもしれないけど、僕にとっては構造物っていう意味合いが大きい。バウハウス的な考え方というか。大学でそういう教育も受けたから、自然と刷り込まれてるのかもしれないね。別にそれが正しいってことじゃないし、眼鏡デザインって他にもいろんなアプローチがある。でも自分はやっぱりそういう視点で見ちゃうことが多いかな。

田代:なるほど。造形というより、まず構造としてどう成り立っているか、という見方が根底にあるんですね。両方のバランスが大事というか。

榎本:そうそう、両方大事だよ。たとえば「IE024」はそういう発想で作ってる。あれはファッション的な装飾じゃなくて、構造をどうデザインするかっていうフレーム。一山(いちやま)部分も二重構造にしていて、ヨーロッパのデザインとはまた違うアプローチにしてる。これは I.ENOMOTO の中でもかなり重要なデザインのひとつだと思ってるよ。

田代:機能的でもあるし、構造的にもすごく美しい工夫だなと感じます。

榎本:この形になるまでには結構試行錯誤したね。最初は全然違うデザインだったけど、何回も作り直していく中で今の形にたどり着いた。

工場との関係、好奇心で作る

田代:デザインありきだとは思うのですが、日本の製造技術の高さが活きている部分でもありますか?

榎本:そうだね。僕が眼鏡業界に入った頃って、デザインの完成度自体は今とそんなに変わらなかったと思うけど、製造技術はこの20年でかなり進化してきてる。昔だったらできなかった形やディテールが、今はちゃんと作れる。たとえばリムの落差とか太さの変化とか、そういうところが今は細かく表現できるようになってる。20年前にこのデザインをやってたら、たぶんこの形にはならなかったと思う。

田代:タイミングも大事なんですね。

榎本:そう。ぱっと見は似たようなものを作っていても、現代ならではの違いっていうのは確実にある。だから今の技術をちゃんと使いこなせることも重要だと思ってる。

田代:製造側の技術に対してきちんと理解があるからこそ、それを活かしたデザインができるんですね。

榎本:やっぱりね、工場に行かないとわからない部分ってたくさんあるね。どんなものが作れるのか、どこが限界なのか、そういう知識がないとデザインの選択肢も狭まる。たとえば金属なら「この厚みでこの構造なら耐えられるのか」とか、設計的な根拠が必要でしょ。そこがわかってないと、現場に過度な負担をかけてしまったり、逆に可能性を見逃してしまうこともある。

田代:たしかに。I.ENOMOTOのフレームって一見シンプルに見えて、すごく多層的な考え方が入ってますよね。たとえばテンプルの中にも3つの異なる機能が入ってるって伺いました。

榎本:そう。どうプレスすればどういう機能が出て、どんな強度が得られるのか、そういうところまで詰めて考えてるよ。そうしないと誰かの真似をして終わってしまうし、自分がブランドやってる意味がないからね。

田代:やっぱりそこがオリジナルとしての意義なんですね。

榎本:うん。先人たちの知恵はもちろん借りてるけど、彼らがまだ見ていなかった世界を自分なりに切り開いていきたい。そういう意味でも、できるだけ自分で考えて作れる範囲を広げておきたいなって思ってるよ。たとえば適正価格を実現することも一つの考え方だとは思うけど、価格はデザインじゃない。やっぱり自分がやっている内容そのものが全てだと思ってる。

田代:既存のパーツを流用することはI.ENOMOTOでやる必要は今のところないですよね。

榎本:そうだね。今の時点ではそういう方向性では考えてない。もちろん、完璧なプロダクトなんて存在しないから、常に学ぶ姿勢は大事だけど。自分はもっと単純に「何ができるんだろう」とか「これをやったらどうなるんだろう」という好奇心でやりたいんだよね。

めちゃくちゃなことをやるんじゃなくて、ちゃんと自分の決めた範囲の中で。そうじゃないと、眼鏡っていうのは結局人が仕事をしたり生活する為の道具だから、そこに対してはちゃんと責任を持たなきゃいけない。僕はそういうものを作りたいと思ってる。

田代:その視点はすごく大事だと思います。単に商品を売るだけじゃなくて、その人の生活にどう関わっていくのか、というところまで考えている。

榎本:そう。僕らの商品をかけてくれる人たちが、ちゃんと快適に日常を過ごせること。それが一番大事だと思ってる。眼鏡って、案外そういう細かいところで差が出るからね。ちょっと疲れるとか、痛くなるとか、そういう問題って使って初めてわかる。でも、そういうところで差がつくのがプロダクトの実力だと思う。だからこそ、ちゃんと目の肥えた人たちに「これなら使ってもいいな」って思ってもらえるレベルを目指してやってるよ。

〈後編へつづく〉

後編では、眼鏡というプロダクトが持つ「工業製品」としての側面と、「工芸品」としての魅力、その間にあるデザインの役割についてさらに深く掘り下げます。また、素材としてのチタンへの想いや、未来に向けた視点、そしてデザインが人の行動や感情にどう作用するかについてもお話しいただきました。I.ENOMOTOの今とこれからが見えてくる内容です。

Text:Junichi Tashiro

Photo:Mai Nagao

blincvase | ブリンクベース

〒107-0061 東京都港区北青山3-5-16 1F

営業時間:12:00~20:00

定休日:月曜日(祝日の場合は翌火曜日が定休日)