I.ENOMOTOデザイナー榎本郁也氏ロングインタビュー〈前編〉:ブランド設立〜I.ENOMOTOの立ち位置、日本ブランドの課題と強み

2024年、ブリンクベースでのI.ENOMOTO再始動を機に、デザイナー榎本郁也さんに5年ぶりのロングインタビューを敢行。ブランド誕生の背景から、現在の立ち位置、そして眼鏡業界における日本ブランドの強みと課題までを丁寧に掘り下げます。

田代:今日はお時間いただきありがとうございます。今回数年ぶりにブリンクベースでI.ENOMOTOを再始動させていただくことになり、改めてI.ENOMOTOや榎本さんについてお伺いできたらと思っております。

田代:実は5年ほど前にブリンク外苑前のフェアで一度榎本さんに取材させていただきましたよね。

榎本さん(以下敬称略):そうか、もうあれは5年前なんだね。田代くんもまだ若手のイメージはあったもんね。

田代:さすがに今はもう若手とは言えないですね笑。今回は前回のインタビューの内容からさらに徹底深掘りして行きたいなと思っておりますがよろしいでしょうか?

榎本:そんなに変わってないと思うよ?笑

田代:良い意味で変わらない部分もあると思いますが、「こういうことも聞けてなかった」みたいなことや榎本さんご自身のことやデザインの哲学について、改めて聞かせていただけたらなと思っています。

〈ブランド設立の経緯〉

田代:まずブランド立ち上げまで戻ってお話を聞きたいと思います。2017年の I.ENOMOTO 立ち上げのきっかけや理由について教えていただけますか?

榎本:意識してあのタイミングにしたわけじゃないけど、二十代前半の頃から自分のブランドを作りたいとは思っていたね。

田代:榎本さんは武蔵野美術大学を卒業後に新卒でアイウェアデザイナーとしてメーカーに入って、退職されてからすぐ I.ENOMOTO を立ち上げたんですか?

榎本:2012年に新卒で入った会社を辞めて、I.ENOMOTO 立ち上げの2017年まではクライアントワークをしたり、megane and me®のお手伝いをしたりしてたね。

田代:その期間は構想の時間という意味合いもありましたか?

榎本:構想というより「自分のブランドをやりたいな」という気持ちがずっとあった感じかな。でもどういうものを実際作れるかは常に考えてた。たとえばフロントはチタンをCNC(数値制御された金属切削機)で作って、テンプルはベータチタンで構成する、というような。初期の頃からその製法を追求したいとは思ってたんだよね。クラシックな製法じゃなくて、コンピューターを使った製造方法にクラフトの要素をミックスしたものを作りたいって。

田代:その製法のアイデアは前職時代の経験が強く影響していますか?

榎本:影響は大きいね。この製法を使ってる海外のブランドもあったんだけど、たしかテンプルは普通のチタンだったかな。ベータチタンって、日本のメーカーが「もっと快適に掛けてもらいたい」って思って生み出した素材だから。海外だとそこまで必要とされてなかったし、当時はそんなに知られてもいなかった。でも実際掛けてみるとすごく機能的で便利だから、だんだん良さが伝わっていくんじゃないかなと思ってる。方向性は自分もずっと変えてないよ。

日本の眼鏡の歴史って元は西洋のデザインを「どうやって日本人が掛けやすい形にするか」っていう工夫の積み重ねだった。その中で20〜30年に一度くらい大きな転換期がくる。今はちょうどその流れの中にいるなと思ってて、I.ENOMOTO もその歴史の中にちゃんと位置しているつもり。そのうえでまた新しい流れが生まれるんじゃないかって考えてるんだよね。

〈俯瞰して見るI.ENOMOTOの立ち位置〉

田代:現状、I.ENOMOTO がいる位置関係を俯瞰して見ることは多いですか?

榎本:うん、そういうふうに捉えることは多いかも。特に海外の展示会に出るときはね。販売したいというのもあるけど、「自分たちは今どのポジションなんだろう」って意識することがある。競争相手っていっても規模も背景も違うけど、最終的にはプロダクトを手に取ってどうかって話になる。ヨーロッパだと今までに大きなデザインの転換点はあったけど、その後って意外とデザインの流れはそこまで動いてないんだよね。むしろデザインというよりもマーケティングがすごく強くなってきてる。だから「このプロダクト1個見てどう感じるか」っていう場面になると、本当に新しいことをやってるなっていうブランドは今はそんなに多くないのかもしれない。

榎本:でもデザイナーとしては、やっぱりそこに違うものを見つけていくのが仕事だと思う。たくさん売るのはもちろん大事だけど、それだけが役割じゃない。

田代:ビジネスマンとしてというより、デザイナーとして、という意識ですよね。

榎本:そうだね。デザイナーとして「この流れの中で自分は何をやるべきか」って意識してないと見えてこない。ただ今売れるものを出していくのももちろん大事。でもそれと同時に、もうちょっと先のこと、未来のことも考えていかないといけない時期かなって思う。自分も歳を重ねてきたしね。

榎本:最近小売りの現場で色んな人と話す中で「眼鏡ってまだまだ発展の余地がある」ってすごく感じてる。海外のバイヤーと話してても、日本製の眼鏡への期待感は昔よりもかなり高まってるし、そこにはちゃんと応えていきたいなと思ってる。

〈日本ブランドの課題と強み〉

田代:そういう意識でデザイナーの方々が積み重ねてきたものが、次の世代につながって、歴史が続いていくって感じですね。

榎本:うん、そうだと思う。日本で「アイウェアデザイナーとして70代くらいまで現役でやっている人」って言ったら、本当に一握りだと思う。そういう意味では、日本のデザインってまだ成熟しきってはいない気がする。

田代:やはり世界からも日本は成熟しきっていないと見られているんでしょうか。

榎本:クリエーション自体は評価されてると思うよ。たとえばシルモドールを取ったりしてることとか。ただ「デザインの重要性」という意味では、まだ日本は学んでいる途中というか、傾向として、どこか似通った印象のプロダクトが多くなることもあるかもしれないね。

田代:ブランドを始めた当初から、そういう問題意識はあったんですか?

榎本:あったね。日本のブランドって、日本のマーケットの中だけで通用する情報でブランドをやってるケースが多いんだよね。眼鏡の歴史も曖昧な部分が多くて、「これって本当に正しいのかな?」って思うこともある。日本人の眼鏡に対する認識も色々あって、「この映画で誰がかけてた」とか、そういう話がファッション的な価値としてすごく大きくなってたりする。でも本当にその人の個性に合ったフレームかどうか、っていう視点は意外と意識されてない。情報が先にきて、それに左右されて選んでる人も多い。もちろんそれも大事だけど、それを理解したうえで自分の顔とかライフスタイルとフィットするかどうかを自分自身でもっと冷静に見られるようになるといいと思うんだよね。

田代:確かにそうですね。

榎本:ブランドとしてはやっぱり「違うこと」をやる必要があると思ってる。日本は眼鏡の歴史が欧米に比べるとまだ浅いから、どうしても歴史の面ではアメリカやヨーロッパに及ばない部分はある。じゃあ自分たちは何を武器にするのかというと、やはりデザインと製造技法の掛け合わせや、クオリティに対する姿勢になると思ってる。

最近では、ヨーロッパやアメリカのブランドでも日本で製造するケースが増えてきているし、当然その中で競争は生まれてくる。その結果として、非常に高いレベルのプロダクトが日本から出ているというのも事実だよね。そういう中で印象的なのは、海外のブランドが日本の工場に対して、かなり明確かつチャレンジングなオーダーを持ち込んでくること。それに対して日本の技術者や職人たちは、非常に真摯に、そして柔軟に応えている。その姿を工場時代に何度も目にしてきたから、自分としても、なるべく工場任せにせず、自分の意図や挑戦したい方向性をしっかり伝えることが大事だと思っている。もちろん、互いに信頼し合いながらより良いものを一緒に作っていくという前提でね。

〈中編へ続く〉

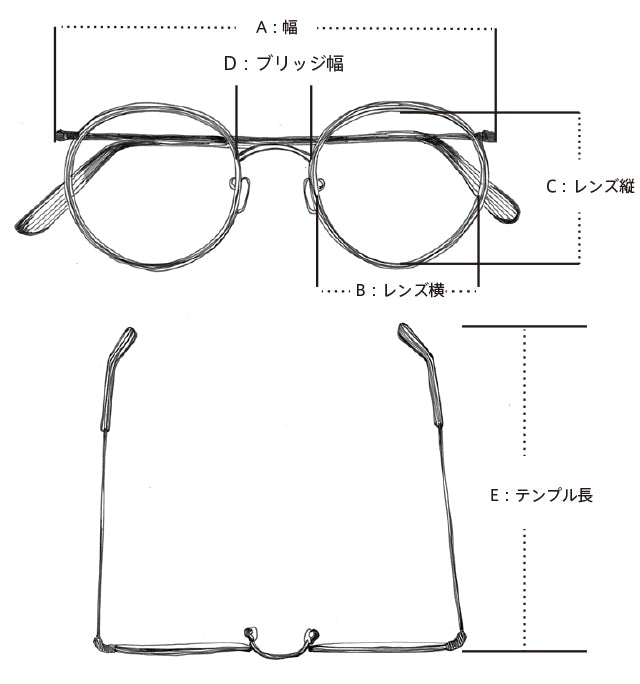

次回の中編では、I.ENOMOTOのデザインにおける「0.1ミリ」のこだわりと、それを実現するための製造技術、さらには建築的思考に基づく構造設計について掘り下げていきます。眼鏡という日常的な道具に、どのような哲学と緻密さが込められているのか——その核心に迫ります。

Text:Junichi Tashiro

Photo:Mai Nagao

blincvase | ブリンクベース

〒107-0061 東京都港区北青山3-5-16 1F

営業時間:12:00~20:00

定休日:月曜日(祝日の場合は翌火曜日が定休日)